近日,清华大学物理系副教授安海鹏、韩国科学技术院和芝加哥大学联合培养博士后葛帅良、北京大学物理学院助理教授刘佳、巴黎天文台博士后刘明哲(现为加州大学伯克利分校空间科学实验室博士后)展开合作,基于帕克太阳探测器(Parker Solar Probe, PSP)所获取的测量数据,对暗光子暗物质在太阳日冕层和太阳风中共振转化可能产生的单频光子信号进行了研究,得到了对康普顿频率在70kHz-20MHz的暗光子暗物质目前最强的实验约束。

相关研究成果以“利用帕克太阳探测器对暗光子暗物质的原位测量:突破射电观测窗口”(In Situ Measurements of Dark Photon Dark Matter Using Parker Solar Probe: Going beyond the Radio Window)为题,于2025年4月23日发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters),期刊将其选为编辑推荐(Editors’ Suggestion)和物理精选(Featured in Physics)。《自然》(Nature)杂志以"Searching for dark photons in the Sun's atmosphere"为题报道了此项工作(https://www.nature.com/articles/d41586-025-01335-1)

暗物质的本质是当代粒子物理学与天体物理学领域最重大的科学难题之一。研究暗物质的粒子性质不仅能为超越标准模型的新物理提供关键线索,也将深化人类对宇宙基本构成的理解。传统的大质量弱相互作用粒子(WIMP)模型因其热退耦机制可自然解释当前宇宙学观测到的暗物质丰度,长期以来被视为暗物质研究最有力的候选者。然而,尽管自20世纪80年代以来全球开展了大量直接探测实验,WIMP暗物质的确凿证据至今仍未发现。

随着人们对暗物质研究的深入,超轻玻色子暗物质逐渐受到了人们的重视。暗光子暗物质是超轻玻色子暗物质的典型代表。暗光子可以与标准模型中的光子发生动力学混合,从而和电磁流之间产生微弱的耦合。2021年安海鹏副教授和中山大学黄发朋副教授、北京大学刘佳助理教授、佛罗里达大学薛巍助理教授提出了利用太阳日冕层的等离子体探测暗光子暗物质的新方案[1]:如果暗光子暗物质确实存在,那么在太阳日冕层中等离子体频率等于暗光子的康普顿频率时,暗光子会共振转换为可观测的单频电磁波电信号,这种信号可以被地面上的大型射电望远镜探测到。但是由于地球电离层以及大气的影响,其探测频率范围局限于射电观测窗口(大约为10 MHz至100 GHz)。

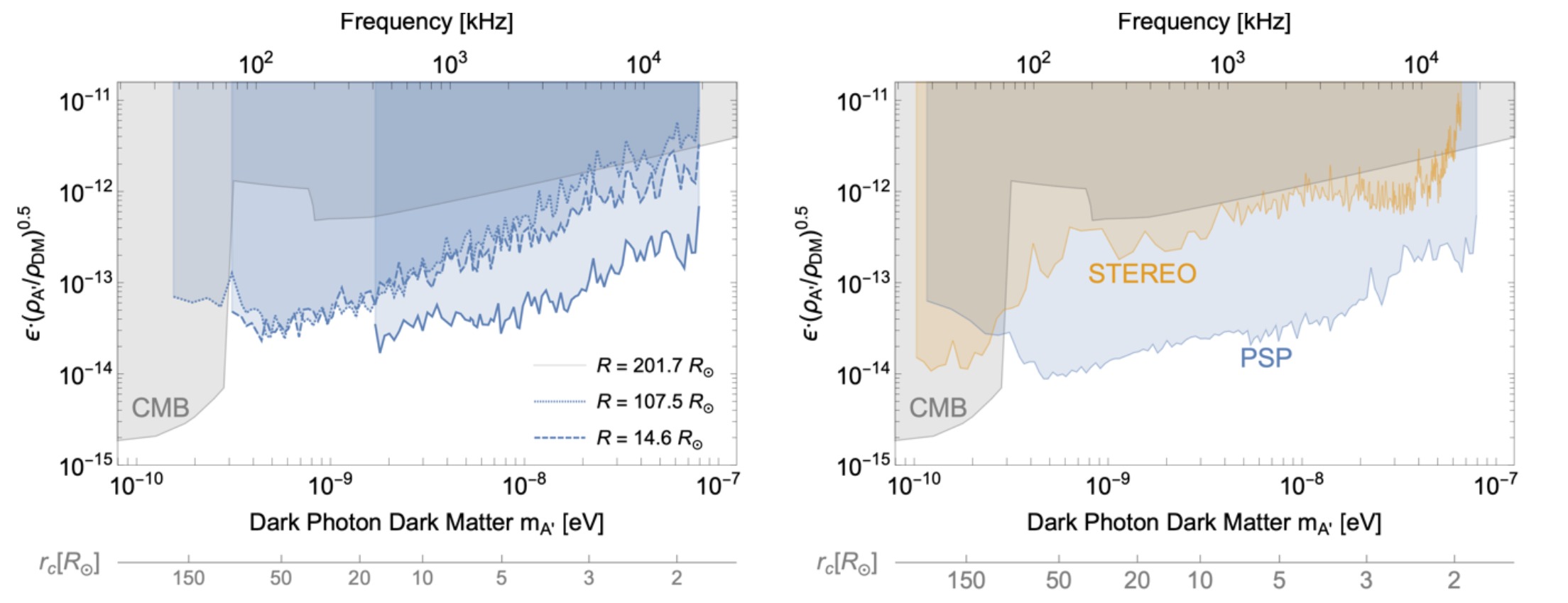

图1.左图为帕克太阳探测器在距太阳中心距离为 R 处的测量结果;右图为帕克太阳探测器与STEREO卫星完整数据集给出的实验限制。

为了弥补地面射电望远镜的不足,在本次研究中,安海鹏副教授和合作者选择利用帕克太阳探测器(PSP)的射电频谱仪数据寻找暗光子暗物质。帕克太阳探测器是人类首个进入太阳日冕的航天器,同时创造了距太阳中心最近的飞行记录,其射电频谱仪工作范围频率覆盖约 10 kHz 至 20 MHz。这一频段由于电离层屏蔽,地面射电望远镜几乎无法进行观测。此外,由于帕克太阳探测器靠近光子的共振转化区域,所接收到的信号相比地面观测显著增强。因此,其探测数据在70 kHz 到 20 MHz的频率范围内,对动力学混合参量ϵ设立了目前最严格的实验约束,达到ϵ ≲ 10⁻¹⁴ – 10⁻¹³。该研究结果如图1所示。

该研究得到国家自然科学基金、科技部、清华大学笃实计划、北京大学高能物理研究中心、北京大学博雅博士后、博士后国际交流计划引进项目等资助。

[1] H. An, F.P. Huang, J. Liu and W. Xue, Radio-frequency Dark Photon Dark Matter across the Sun, Phys. Rev. Lett. 126 (2021), 181102

原文链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.171001

相关报道:https://www.nature.com/articles/d41586-025-01335-1

注:根据高能物理学界惯例,作者按姓氏的英文字母顺序署名。