近几十年来,半导体产业的发展基本遵循摩尔定律的预测,不断实现场效应晶体管器件的尺寸微缩。但是,随着沟道尺寸减小,短沟道效应带来了显著的源漏隧穿漏电流,导致器件不能有效关断,使传统架构下的硅基场效应晶体管尺寸逐渐达到了其物理极限。晶体管沟道长度极限的突破需要进一步的原理创新,这对后摩尔时代半导体领域的发展具有重要意义。

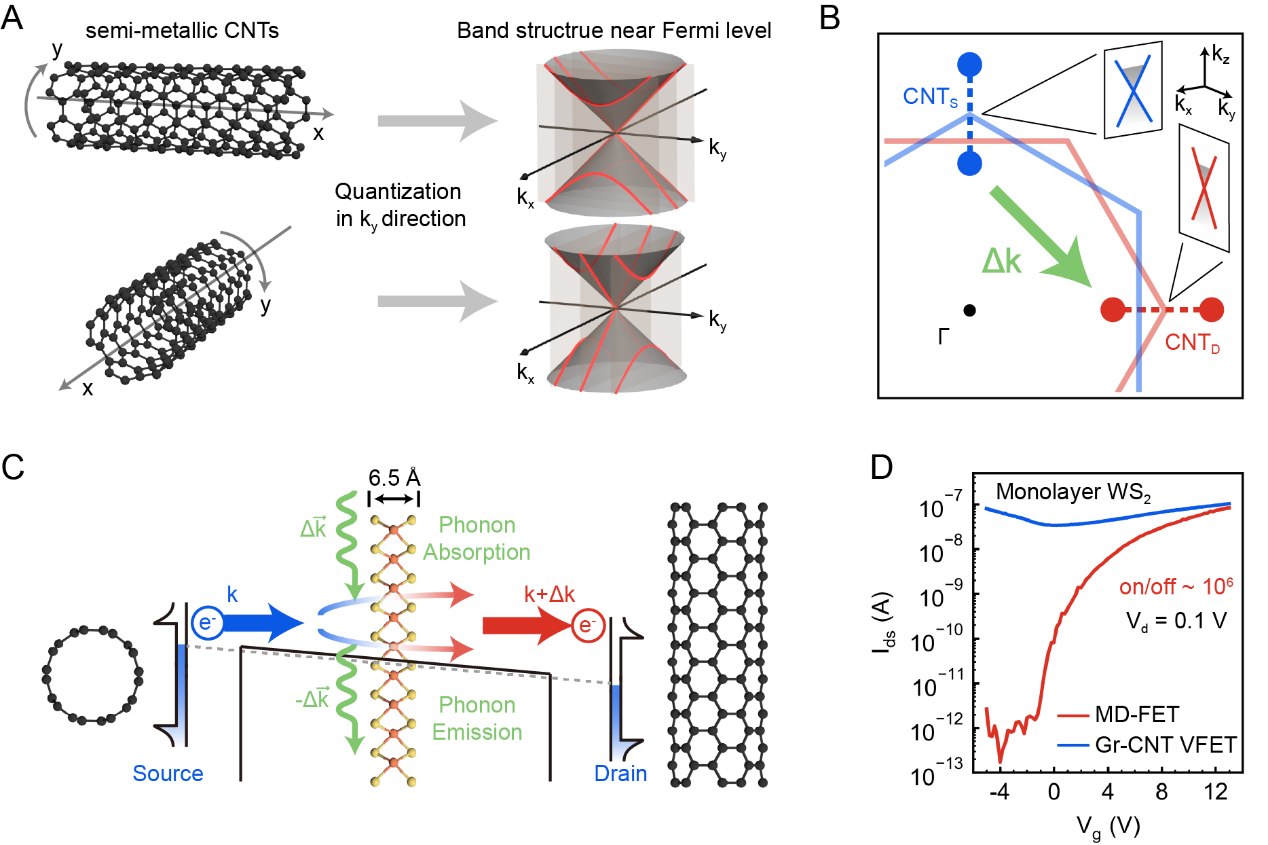

最近,清华大学物理系博士生李昱珩在魏洋副研究员和陈曦教授的指导下,提出一种全新的动量关联场效应晶体管(momentum-dependent FET,MD-FET)。研究采用垂直交叉的两个一维半金属碳纳米管(carbon nanotube,CNT)作为源漏电极,夹嵌单层二维TMD半导体材料作为沟道,从而实现了沟道长度仅为0.65 nm的垂直型晶体管。两个碳纳米管电极由同一根超长碳纳米管上截取,保证了其手性一致。独特的一维结构使垂直的一维碳纳米管电极间动量失配显著,载流子在MD-FET的源漏电极间的直接弹性隧穿会因为动量不守恒而被有效抑制,可实现完全的关态(关态电流~10-13 A);同时,由于二维沟道中的电子-声子散射能够补偿动量失配,MD-FET在沟道参与导电的情况下可实现显著的开态。因此,沟道长度小于1纳米的MD-FET展现出高达107的开关比,突破了短沟道效应的理论极限,实现了传统硅基晶体管无法实现的亚纳米级超短沟道。并且,搭建了两个CNT电极的夹角为60°的FET进行了对照实验,此时两个一维电极间的动量失配可忽略,无法抑制弹性隧穿电流(关态电流~10-10 A),这一结果从另一方面证明了动量失配是MD-FET的关键机制。MD-FET为超越硅基晶体管微缩极限开辟了新范式,展现出低维纳米材料在后摩尔时代具有的巨大潜力。

图1 MD-FET机制示意。(A) 根据布里渊区折叠近似下的半金属碳纳米管能带结构示意图(红色实线)。(B) 两个碳纳米管电极之间的动量失配示意图。(C) 开态下,碳纳米管源的电子进入沟道中发生电声散射。(D) 器件的转移特性曲线。

这项研究成果以“Momentum-Dependent Field Effect Transistor”为题发表在Science Advances上。清华大学物理系魏洋副研究员为该文的通讯作者,清华大学物理系博士生李昱珩、李炫璋(已毕业)为文章的共同第一作者。该项工作得到科技部(2022YFA1203400,2021YFA1400100)、国家自然科学基金(61774090,12161141009)、广东省重点领域研发计划(2020B010169001)和清华-富士康纳米科技研究中心的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adv4742