热机通过循环将热能转化为机械功,与之类似,信息引擎可将信息转化为可用能量。该概念起源于麦克斯韦妖,后在西拉德引擎这一理想实验装置中演示。信息引擎已在胶体粒子、生物系统和单电子器件等经典系统中得以实现。研究人员将理论与实验研究拓展到量子领域,尝试在基础层面实现量子信息引擎,在超导量子比特、核自旋和光子系统等平台上演示了相关实验。然而,实现一种带有外部负载、能够精确且可重复提取功(例如为量子电池充电)的全循环量子信息引擎,仍是一项关键挑战。

近日,清华大学物理系金奇奂(Kihwan Kim)教授领衔的研究团队,利用离子阱系统中的单个离子实现可循环的量子信息引擎。该项研究通过完全可测量、可重复的方式实现了从信息中提取能量的过程,离子的振动模式作为量子电池被引擎持续充电。研究团队借助快速高保真度的量子态探测技术与绝热反馈控制,直接量化每个引擎循环后量子电池的能量及做功的数值,从而实现了对信息到做功转换效率的精确评估。

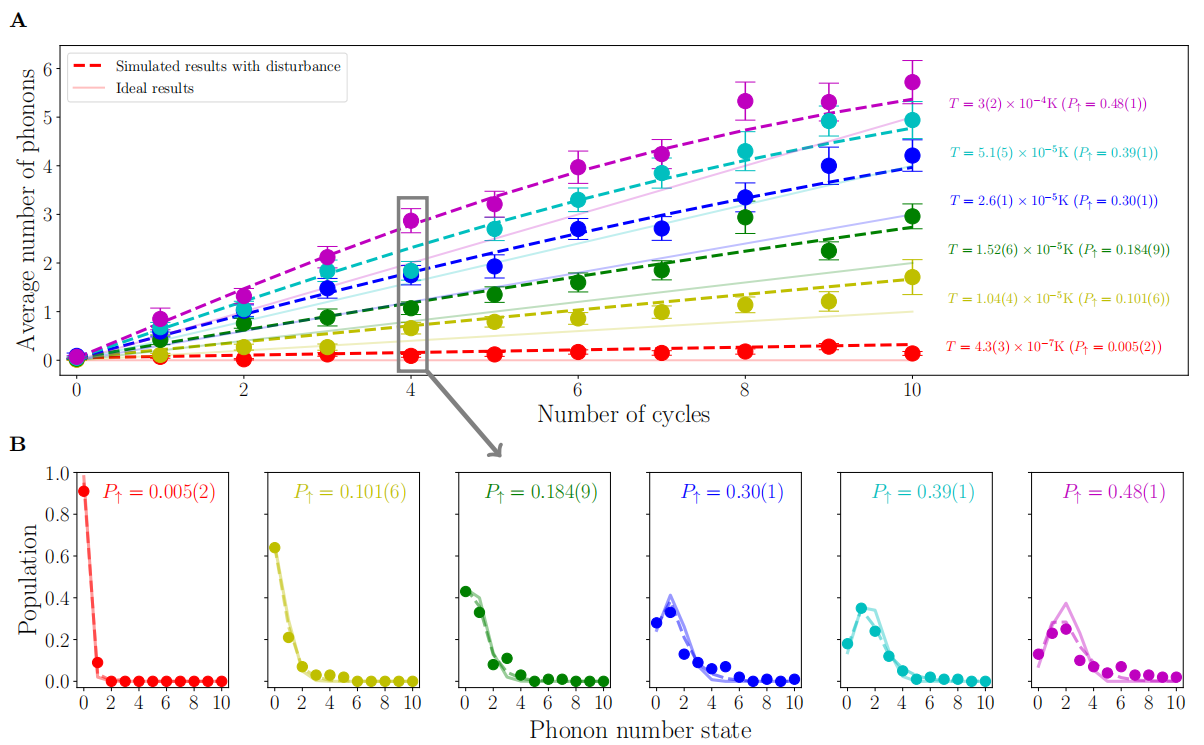

图 1 量子信息引擎为量子电池充电。在不同温度下,随着引擎的运行,量子电池的能量不断增加。(A)离子振动态的平均声子数(与量子电池的平均能量成正比)随引擎循环次数的增加而增多。(B)引擎运行 4 个循环后,通过声子数分辨探测得到的声子数分布示例。

如图1所示,量子信息引擎循环运行,持续地将信息转化为做功。研究人员在六个模拟热浴温度下开展了实验,初始时振动模式被初始化为接近基态,平均声子数为 0.009(2)。随后引擎循环运行至多10次,观测到作为量子电池的离子振动模式的能量持续上升。然而,由于探测过程中的光子散射和声子探测的缺陷引入额外的能量,测量到的能量超出了理想情况下的预测值。

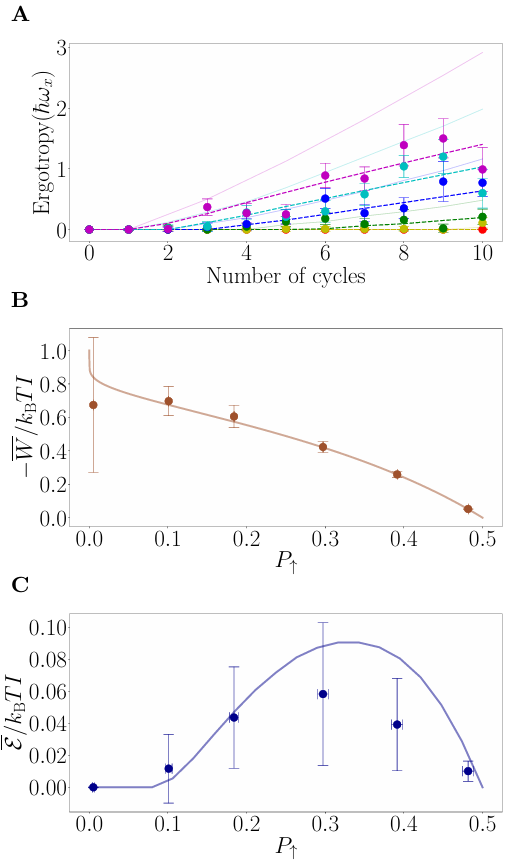

图 2 (A)量子电池的最大可提取功随循环次数的变化情况。不同颜色代表不同温度,与图 1保持一致。(B)信息到功的转换效率。(C)信息到最大可提取功的转换效率。实验中获得的最高效率为5.83%,在P↑=0.30时实现。

随后,研究人员用最大可提取功(Ergotropy)来衡量量子电池中可用能量。如图2(A)所示,量子电池的可用能量显著低于图 1(A)中所示的平均能量增量。研究人员对量子信息引擎的能量转化效率进行了量化,分别计算了信息到功的转换效率以及信息到最大可提取功的转换效率,如图 2(B)和图 2(C)所示。其中,信息到最大可提取功的转换效率衡量了引擎的实际表现。在我们的实验中,该效率等同于量子电池的充电效率。实验中观察到的最高效率为 5.83%。

该工作已于2025年9月30日以“单离子信息引擎用于量子电池充电” (Single-ion information engine for charging quantum battery)为题发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。该论文的共同第一作者为清华物理系博士生张家梁和北京量子院助理研究员王鹏飞。通讯作者为清华物理系金奇奂(Kihwan Kim)教授。这项研究得到了量子科学技术创新计划和国家自然科学基金的资助。

全文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/g45c-ssfx