近日,清华大学物理系于浦教授课题组与合作者在层状关联氧化物的磁性调控研究中取得重要进展,首次在本征非磁性的金属氧化物PdCoO2中实现了转变温度高达420 K的二维铁磁性。研究成果以《氢化PdCoO2:一种具有稳健室温铁磁性的层状金属氧化物》(Hydrogenated PdCoO2: A Layered Metallic Oxide with Robust Room-Temperature Ferromagnetism)为题,发表于《物理评论X》(Physical Review X 15, 041030 (2025))。

层状氧化物材料因其二维晶体结构所带来的显著量子效应,已成为凝聚态物理研究的重要体系,展现出高温超导、铁电、多铁性以及磁性极化金属等丰富物性。其中,铜铁矿结构(delafossite)氧化物PdCoO2因其天然的超晶格结构与优异的二维导电特性而备受关注。其晶格由共边结构的CoO6八面体层(绝缘)与二维Pd三角晶格层(导电)交替堆垛构成(图a)。PdCoO2的电导率可与金、银、铜等贵金属媲美,电子平均自由程与石墨烯等典型量子体系相当,因此在低功耗、高性能电子器件领域极具潜力。然而,在PdCoO2中Co3+离子处于低自旋态(S = 0),导致材料不具备本征磁性,制约了其在自旋电子学中的应用探索。尽管研究人员努力探索通过化学掺杂或应力工程引入磁性,但所得材料或居里温度远低于室温,或层状结构与导电性遭到严重破坏。事实上,迄今尚无铜铁矿材料能实现室温铁磁性。如何在保持其优异导电性的同时引入室温铁磁性,是PdCoO2等铜铁矿结构氧化物研究中的关键科学难题。

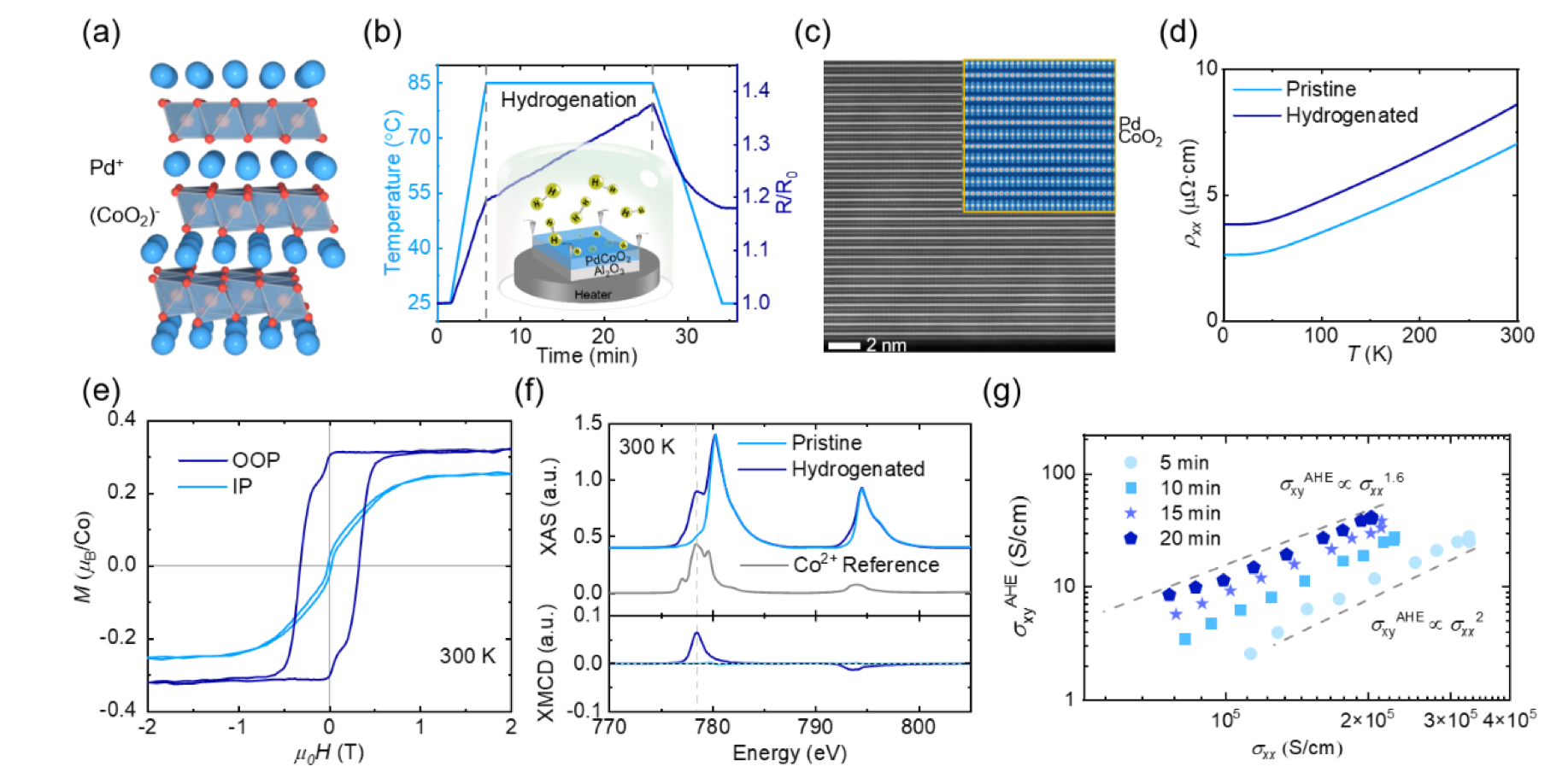

基于对关联氧化物耦合机制的深入理解与离子调控研究的经验积累,于浦课题组创新性地提出通过氢化进行电子掺杂,从而诱导实现Co离子自旋态转变的研究策略。团队利用氧化物分子束外延技术生长高质量PdCoO2外延薄膜,并通过氢溢流过程实现可控氢化(图b)。高分辨扫描透射电镜结果显示,氢化后样品完整保持了铜铁矿的层状晶体结构(图c)。电学性能上,氢化薄膜仍表现出极佳金属性,室温电阻率低于10 μΩ·cm(图d)。磁学测量进一步证实氢化PdCoO2具有稳定的室温铁磁态(图e),居里温度超过420 K,远高于多数已知二维层状磁性材料。

图a: PdCoO2的晶格结构示意图; b: 氢化实验示意图; c: 扫描透射电镜表征下的氢化PdCoO2; d: 氢化前后PdCoO2电阻率随温度变化曲线; e: 氢化PdCoO2室温下的磁化强度曲线; f: 氢化PdCoO2室温下的XAS和XMCD测量结果; g: 不同氢化时间下PdCoO2的反常霍尔电导率随纵向电导率的对数依赖

X射线吸收谱(XAS)与X射线磁圆二色性(XMCD)测量表明,氢化过程选择性地向CoO2层注入电子,促使Co3+(低自旋,S = 0)转变为Co2+(高自旋,S = 3/2),从而产生高温铁磁性(图f)。第一性原理计算进一步揭示,氢化PdCoO2的费米能级仍主要由Pd的4d电子贡献,高自旋Co2+能带则位于费米能级以下。这一独特电子结构表明,氢化PdCoO2实质上形成了一种自组装超晶格,即二维金属性Pd层与绝缘铁磁CoO2层交替堆垛。反常霍尔效应测量揭示了Pd层巡游电子与CoO2层磁性之间的耦合机制,表现为反常霍尔电导率与纵向电导率的幂律标度关系(图g)。该标度行为不同于传统铁磁金属中贝里曲率主导的本征机制,反映了在金属性与磁性空间分离的独特结构中,反常霍尔效应主要由层间的磁近邻效应所主导。

该研究成功在本征非磁性的PdCoO2材料中实现了高温铁磁性,同时保持了其层状结构与优异导电性,为层状氧化物中电、磁关联物性的调控开辟了新途径。这种层选择性电荷掺杂策略具有良好普适性,有望推广至其他铜铁矿氧化物及相关层状材料体系,为开发下一代量子材料与电子器件提供了重要思路。

本工作的通讯作者为清华大学物理系于浦教授和上海交通大学物理与天文学院罗卫东教授。其中于浦教授负责了该项目的构思、设计与实验部分,罗卫东教授负责了第一性原理计算部分。文章共同第一作者为清华大学物理系2019级博士生田笛(现布朗大学博士后)、上海交通大学2022级博士生郑昊天和清华大学物理系2022级博士生黄泽蔚。本研究的顺利完成,得益于清华大学(物理系、集成电路学院和材料学院)、中国科学院物理研究所、英国杜伦大学及北京理工大学等多支研究团队的长期紧密合作。研究获得了国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目资助。

论文链接:https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/3mgc-z9wv