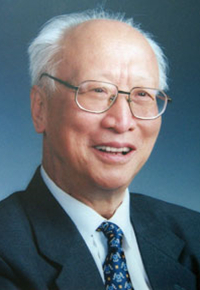

赵文津院士

院士简介:赵文津,1931年出生于天津,主要从事矿产勘查和深部地球物理探测。1952年毕业于清华大学物理系。曾任中国地球物理学会常务理事、副理事长,国家科技进步奖评委,何梁何利奖基金科学与进步奖评委,中国地球物理学会大陆动力学委员会主任、勘探地球物理委员会主任、中国遥感协会专家委员会主任、国务院汶川地震专家委员会委员、国务院中国地震评审委员等。20世纪50年代,任西南物探大队技术负责人,沿长征路,先后找到一批大型钒钛铁矿和富铁矿,获得“地矿部功勋物探大队”称号。后因大力推动物化探新技术、新方法、新原理研究,获得中国地球物理学会首届“顾功叙物探科技发展奖”;推动学习和应用李四光科学思想而获得“李四光科学荣誉奖”;进行地壳上地幔深部探测,研究喜马拉雅山造山和青藏高原的形成演化并获得多项重大发现,获国家自然科学二等奖。2001年当选为中国工程院院士。

物理系师生聆听赵文津院士忆清华物理系岁月

在清华大学物理系即将迎来百年华诞之际,物理系师生及校友总会老师拜访了1952届校友、中国工程院院士赵文津。赵文津院士精神矍铄,身体康健,访谈中,我们了解了动荡岁月中清华物理人的家国情怀,也感佩于先生为了祖国需要“半路出家”搞地质的决心和勇气。以下根据赵院士口述整理。

一、名师引路,格物启智

明年清华大学物理系就一百岁了,时间真快!我是1949年进入清华物理系的。那时候,新中国刚成立,百废待兴,校园里充满了希望和干劲。最幸运的是遇到了顶尖的老师们,周培源先生教理论力学,学问深广;钱三强先生亲授普通物理和原子物理,带我们探索物理世界;彭桓武先生讲量子力学和数学物理方程,深奥却引人钻研;余瑞璜先生的物理光学课条理清晰,让人豁然开朗。还有叶企孙(几何光学)、王竹溪(热力学和统计物理)、华罗庚(数论)先生等,都是大家。课堂上,这些内容我很感兴趣,但并不能完全明白和吃透,这使我深深地感受到物理的博大精深,和我们要探讨的问题是多么广博,更加激发了我们学习的激情和探索的勇气,物理人就是要这样!这些老师们为我们树立起一个追求真理的榜样,教给我们严谨思考问题的方法,打下了受用一生的根基。

清华校庆时,赵文津院士(右)与叶铭汉院士(左)合影(赵文津院士供图)

课堂外,物理系的生活充满探索的乐趣。我加入了“业余天文学会”,和叶铭汉、孙良方等高班同学一起,在晴朗的夜晚,把学校提供的六英寸天文望远镜架在大礼堂前的草坪上,仰望星空,辨认星座,讨论宇宙奥秘。叶铭汉同学还赠给我一本《恒星图表》成为我们探讨问题的平台。天文观测活动使我将眼光放在更宏观的宇宙,开阔了眼界和思维,那份纯粹求知的快乐,至今想起仍觉温暖。那片草坪和小小的望远镜,是我科学启蒙的另一个课堂,充满了自由探索的兴致。至今,我还保留着这一习惯。

二、时代召唤,家国抉择

我们的求学岁月,正值风云激荡。1950年,抗美援朝战争爆发,“保家卫国”的热潮席卷校园。我们班的同学爱国热情高涨,人人报名参加志愿军和军干校,一心想要投笔从戎。虽然后来未能成行,但这股“科学报国”与“随时准备为国牺牲”交织的情感,深刻地烙印在我们这代人的心里。1952年毕业前夕,我光荣入党。那时,国家第一个五年计划刚开始,苏联援建的156项重大工程项目对能源、矿产资源有着巨大需求。我们响应政府号召,于1952年8月提前毕业,并被分配到地质部门,加入了野外找矿的队伍。说实话,我们学物理的,和找矿似乎不沾边。我们满脑子想的都是原子物理、相对论,量子力学,从没想过去研究地球。但国家的需要就是方向,当时理学院党支部和系里的党员、干部都带头响应号召。当时想得很实在:你要造原子弹,没有铀矿怎么行?再宏伟的计划,没有物质基础都是空谈。就这样,我带着清华物理给予的理想和思维工具,一脚踏入了地质的大门,这一干,就是一辈子,74年,从地下到空间。

1992年毕业40周年,赵文津院士(左3)和两位入党介绍人唐孝威院士(左1)、齐卉荃(左2)合影。

清华不仅给了我知识和方法,更塑造了我的价值观。我经历了抗日战争、国民党统治和新中国等几个时期,深知国家命运与个人命运休戚相关。在清华,我理解了“爱国”的真谛——它就像歌中唱的“一条大河波浪宽……我家就在岸上住”,没什么特殊的,祖国就是我们生于斯长于斯的家园。没有国,哪有家?没有家,人如浮萍。爱国是最基本的,搞科学研究也应该关注国家大事,叶企孙、钱三强、李四光先生等前辈,都用行动诠释了学问当服务于这片土地和人民。

三、物理为基,践行终生

回顾一生,我深感清华物理系赋予我的核心财富,是“格物致知”——凡事要问“为什么?”,要透过现象看本质。用物理的“钥匙”解地质的“锁”,这份底气,正源于清华打下的根基。搞地质勘探,很多人认为地质是经验学科,靠观察归纳。但我始终认为,地球的演化、矿产的形成,深层次的内容都是物理化学过程,需要用物理的思维和手段去探究。我常常跟地质界的同行争论,不能固守旧观念。就像李四光部长强调的,研究地球必须用辩证的思维,看到它的运动变化,不能搞形而上学、固定论那一套。这方面,李四光先生为我们做出了榜样,他突破外国的各种地质理论框架,强调和发展了地质力学的理论和方法,承认地壳的水平运动,探讨了地壳运动力的来源;并从地质应力和区域应力场的角度研究地块间的相互运动;并从物理化学作用的角度研究成矿作用和油气的运移和成藏问题。

2005年,赵文津院士(左1)在昆仑山口地应力站

我衷心希望,清华物理系能继承发扬最宝贵的老传统:严谨治学、追求真理的“做真学问”精神,“格物致知”的思维方法,以及心系家国的赤子情怀。少些形式,多些实在的学术追求。清华物理底蕴深厚,出了九十多位院士,当志存高远,成为世界级的学术中心。同时,加强与各行各业校友联系,让物理思维在更广的领域内发光。

我也想对物理系的学子们说:身处好时代,也需要定力。做学问,尤其物理,要能静心,有“板凳要坐十年冷”的毅力。珍惜时光,锤炼“透过现象看本质”的物理思维,这将受益终身。真正的价值,在于探索未知、解决实际问题,为国家、人类做贡献。爱国爱家,是立身之本。清华物理人,要有顶天的志向,立地的踏实。我庆幸在清华学会了这两样:用辩证思维认识世界,用家国情怀践行所学。希望你们接好百年物理的接力棒,将清华物理的精神薪火相传。

最后,提醒大家,别丢了中国的好传统,树立一个正确的价值观,多从大局出发,加强团结互助。

图文整理-高原