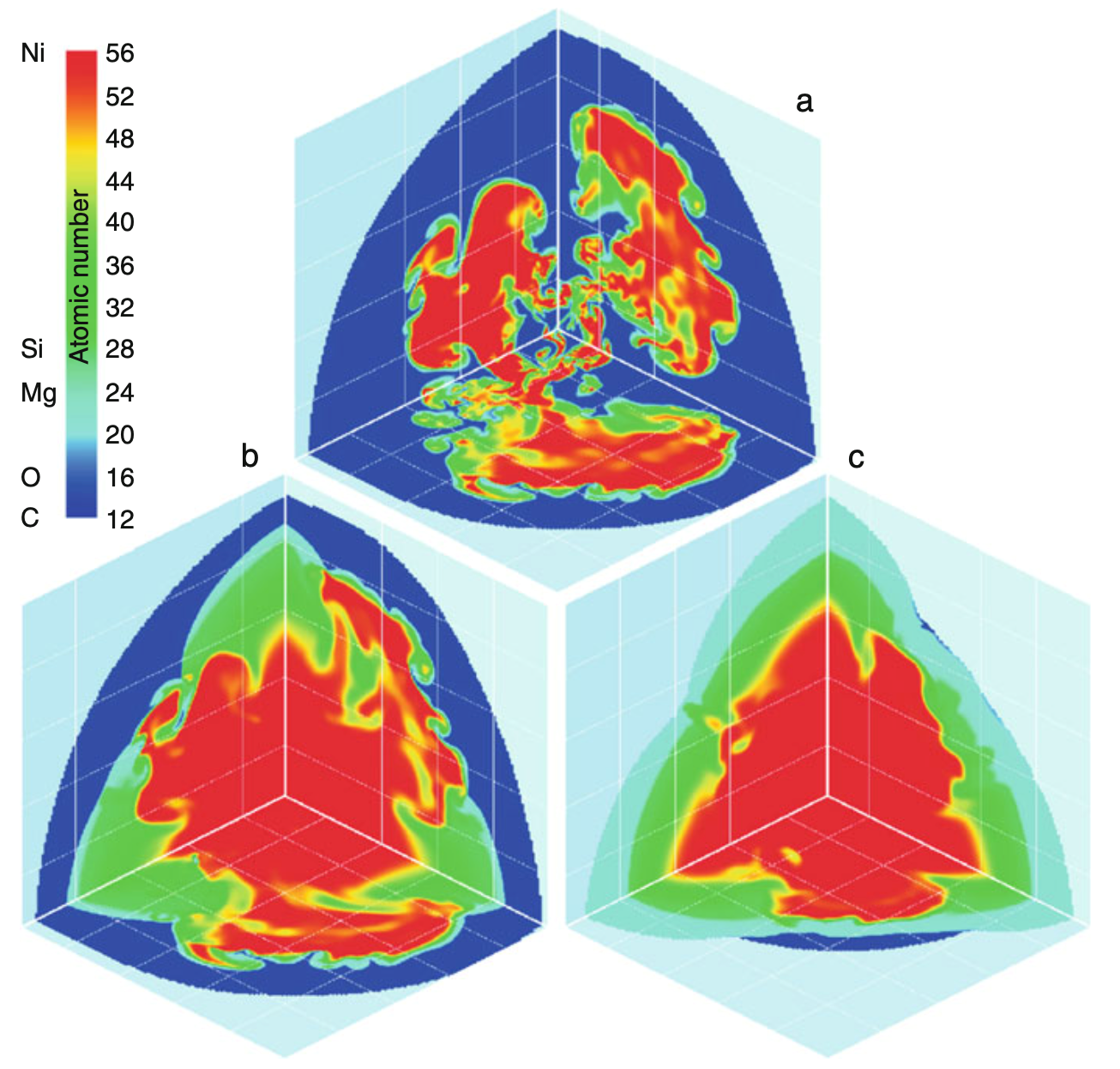

Ia型超新星通常被认为来自碳氧白矮星的热核爆炸,是宇宙中极为重要的天体现象,其“宇宙烛光”的特性使人们能够利用这类天体测量遥远星系的距离并发现了宇宙在加速膨胀(2011年此发现获诺贝尔物理学奖),从而推测出宇宙暗能量的存在。然而,Ia型超新星爆炸物理机制仍不清晰,其中争论的焦点之一为:爆炸燃烧波是亚声速传播的爆燃波、超声速传播的爆轰波、或者两者皆有(见图1)。Ia型超新星爆炸数百天之后的晚期光谱能够反映超新星抛射物中心区域物质成分与分布情况,为限制其爆炸机制带来关键线索。

图1. Ia超新星纯爆燃(a)和爆燃转爆轰(b和c)模型在爆炸2秒后的抛射物结构切面图。图源: https://doi.org/10.1086/428767

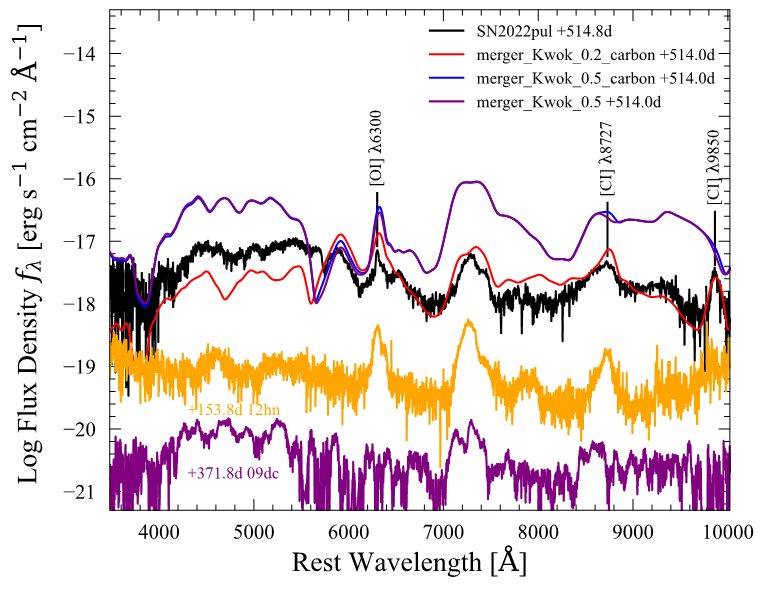

近日,清华大学物理系王晓锋教授团队与美国加州伯克利大学的合作者利用10米口径的凯克望远镜拍摄了一颗距离地球5200万光年的Ia型超新星2022pul在爆炸后约500天的星云态光谱,并在其中发现了显著的[C I] 9850Å发射线(见图2),这意味着这颗超新星的中心区域存有大量未燃烧的碳,与纯爆燃模型预测相符。在三维纯爆燃模拟中,人们发现未燃烧的碳会混入抛射物中心区域,而其他已知爆炸机制均没有这样的现象。更有趣的是,超新星2022pul的光度远比钱德拉塞卡质量白矮星的纯爆燃模型所预测得高,这可能暗示着该超新星来自一颗超钱德拉塞卡质量白矮星的热核爆炸,这为解密Ia型超新星的爆发机制提供了新的观测证据。

图2. 超新星SN 2022pul与不同参数的模型以及超新星SN 2009dc和SN 2012hn的光谱对比图。黑色的为SN 2022pul的光谱,红色、蓝色和紫色(上方)的光谱为不同参数的模型给出的光谱,其中填充系数0.2、碳质量0.06倍太阳质量的模型很好地还原了[C I] 9850Å发射线。超德拉塞卡质量极限Ia超新星SN 2009dc和SN 2012hn的光谱中均未发现显著的[C I] 9850Å发射线。

该研究成果以《在一颗特殊Ia型超新星2022pul的晚期光谱中探测到[C I]发射线》(Detection of [C I] Emission in Nebular Spectra of a Peculiar Type Ia Supernova 2022pul)为题于2025年3月25日在线发表在《天体物理学快报》(Astrophysical Journal Letters)上。清华大学物理系2022级博士生刘嘉联为论文的第一作者, 王晓锋教授为本文的通讯作者。本项目合作者还包括美国加州大学伯克利分校菲利彭科教授团队、清华大学物理系杨轶助理教授以及中国科学院云南天文台张居甲研究员等。该项工作受到国家自然科学基金基础科学中心项目、重点项目、中国载人航天工程科学研究项目以及新基石科学基金会“科学探索奖”等资助。

文章链接:https://doi.org/10.3847/2041-8213/adba61