近年来,以La3Ni2O7为代表的镍氧化物高温超导体因其与铜氧化物超导体相似的层状结构和高压下接近液氮温区的超导转变温度,引起超导研究领域的广泛关注。然而,这类材料的超导相非常“脆弱”,其性质对氧含量极为敏感:适度的氧化处理能增强超导,而高氧压退火反而会完全抑制超导。这一现象背后的物理机制是理解镍基超导机理的关键问题之一。近日,清华大学物理系王亚愚研究组与合作者利用先进的电子显微学技术,在原子尺度上精确“看到”了氧原子在镨掺杂的镍基超导体La2PrNi2O7中的分布与演变,直观地揭示了氧含量调控超导的微观机理,为这个谜题提供了确凿的答案。

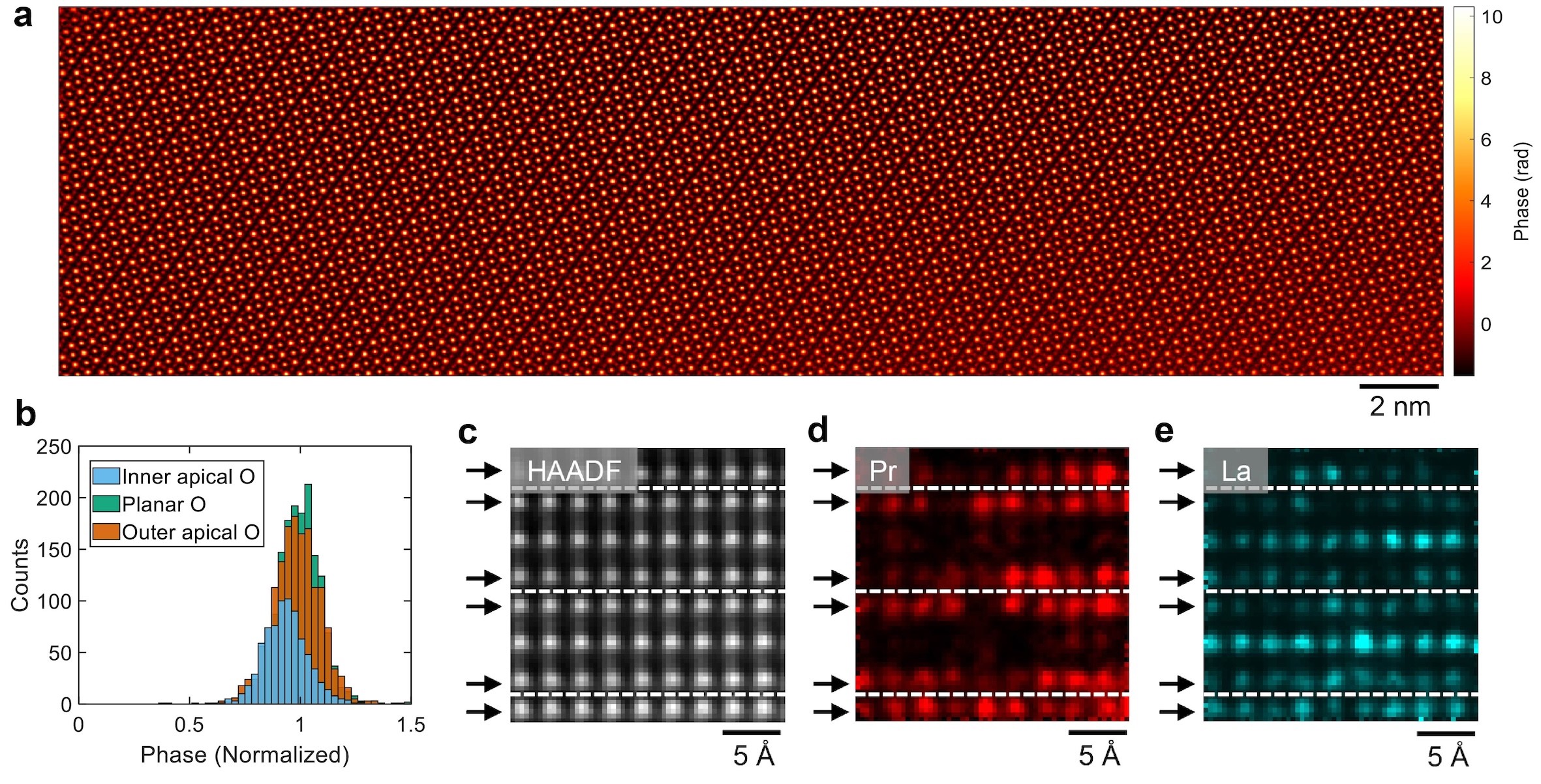

研究团队首先从具有良好超导特性的原生La2PrNi2O7样品入手,探究超导相得以稳定存在的微观基础。他们首先发现,掺杂的Pr元素优先取代了外层LaO层中的La元素(图1(c-e))。为了探究样品中氧缺陷的分布情况,研究团队利用电子叠层成像技术(MEP)对样品进行了大范围、高通量的原子级成像。成像和统计结果清晰表明,Pr掺杂确实抑制了晶格中可能存在的氧空位(图1(a-b)),使材料结构趋于理想化学配比,从而实现了稳定的体超导(图2(a-b)中蓝色曲线)。这一发现直接证实了镍氧双层结构中顶角氧的完整性对于稳定超导相至关重要。

图1 La2PrNi2O7的晶格结构和缺陷表征。(a) 沿着[110]方向投影的晶格结构投影图。(b) 根据(a)中的氧原子相位强度提取的氧含量统计分布图。(c-e) 利用STEM-EELS对La2PrNi2O7中Pr和La元素的成像结果。

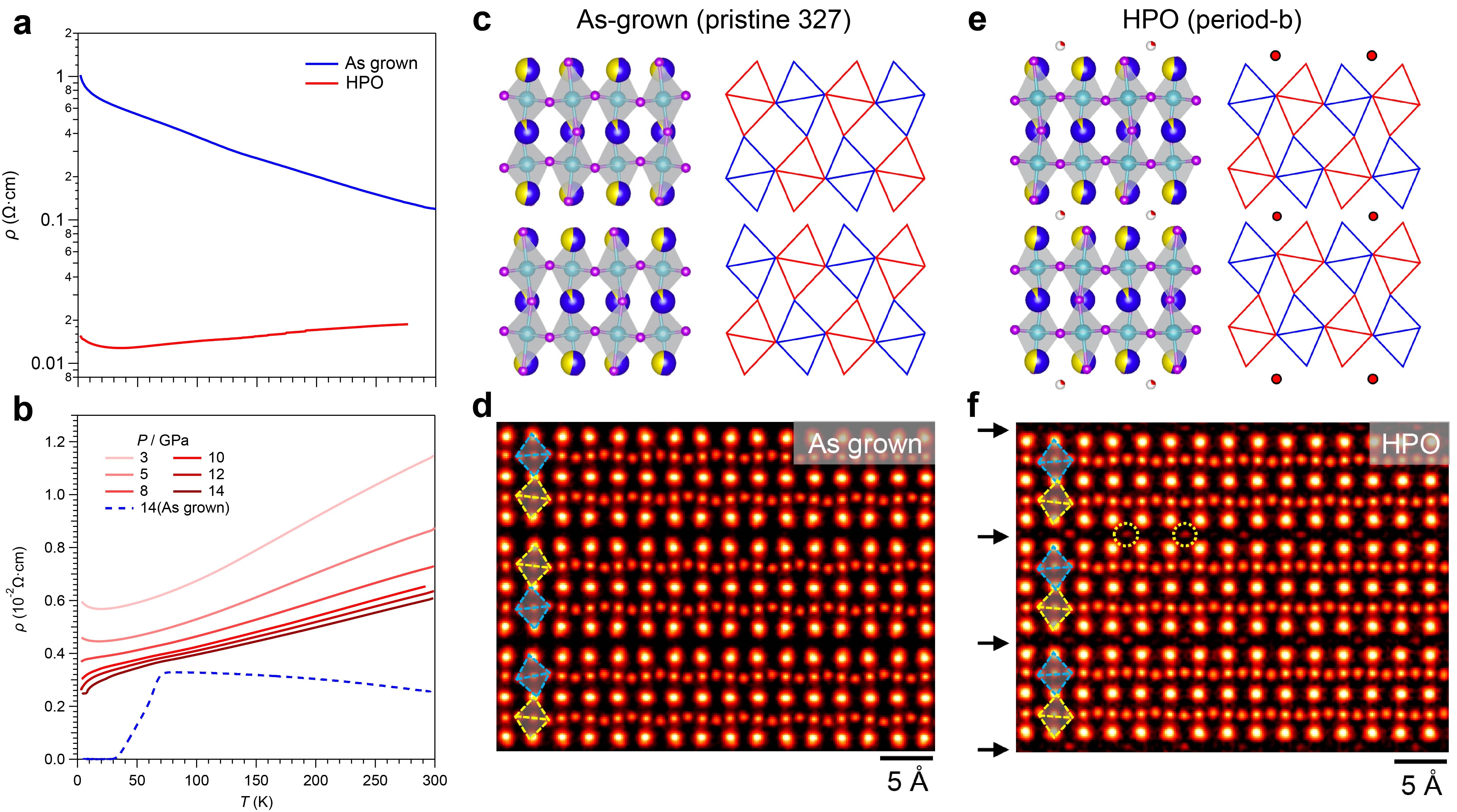

随后,研究团队将目光转向了经过高氧压(200 bar)退火处理后超导电性完全消失的La2PrNi2O7+δ样品(图2(a-b)中红色曲线)。MEP成像清晰地显示,高氧压处理并非简单地填补氧空位,而是在层状结构的间隙中引入了额外的氧原子,并自发排列成准一维的周期性条纹状有序结构(stage-1 order,图2(c-f))。这种有序排列在扭转NiO6八面体畸变模式的同时,还向体系中引入了过量的空穴载流子。这种空穴掺杂改变了镍的dz2和dx2-y2轨道的电子填充状态,将原先对超导至关重要的dz2成键轨道的平带区域推至远高于费米能级的能量,从根本上破坏了超导配对的形成条件。

图2 未退火样品(As-grown)和退火后样品(HPO)的对比。(a) 常压下的电阻率-温度曲线。(b) 高压下的电阻率-温度曲线。(c) 未退火样品沿[100]方向的晶格结构投影图。(d) 未退火样品沿[100]方向的MEP成像结果。(e) 退火后样品沿[100]方向的晶格结构投影示意图。(f) 退火后样品沿[100]方向的MEP成像结果,其中的间隙氧用黑色箭头和黄色虚线圈表示。

这项工作的另一个重要启示在于,镍基超导体中的间隙氧有序行为与经典的铜氧化物超导体(如La2CuO4+δ)截然相反。在后者中,类似的间隙氧有序结构恰恰是诱导和增强超导的关键因素。这种鲜明的对比凸显了镍基超导体独特的轨道选择性和多带电子结构特性,表明其超导机理与铜氧化物之间存在重要的区别。该研究首次在原子尺度上清晰地阐明了氧化学计量和空间有序性在镍基超导体中扮演的“双刃剑”角色:氧空位对超导不利,但引入过量的间隙氧同样会抑制超导。这一发现不仅为解决镍基超导领域关于氧含量效应的争论提供了确凿的微观证据,也为设计和优化具有更优异性能的高温超导材料提供了重要的新线索。

该研究成果以“Interstitial oxygen order and its competition with superconductivity in La2PrNi2O7+δ“为题发表在《自然·材料》(Nature Materials)。清华物理系博士生董泽昊、博士后董文翰以及中科院物理所的王罡、王宁宁为论文的共同第一作者。清华物理系王亚愚教授、中科院物理所陈震研究员和程金光研究员为论文的通讯作者。该研究的合作者还包括清华物理系徐勇教授和材料学院谷林教授。该工作得到了基金委科学中心项目、青年学生项目、国家重点研发计划、合肥实验室项目、新基石研究员项目等经费支持。这项工作使用了清华大学北京国家电子显微镜中心、物理所北京电子显微镜实验室和协同极端条件用户设施的相关设备。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41563-025-02351-2