临界现象是自然界中最常见的现象之一,其表现出的最重要特点就是普适的标度律。早在上世纪70年代,Kibble就开展了针对早期宇宙相变中产生的大尺度结构的研究。到80年代,Zurek将这一研究拓展到统计物理系统的对称性破缺相变,指出当系统以一定的变化速率穿过临界点时,其中产生的拓扑缺陷的密度和变化速率之间也存在普适的标度率。这一现象后来被称为Kibble-Zurek机制。2005年前后,这一机制又被推广到量子相变。近年来,这一现象在很多实验系统中被观测到,尤其是在冷原子、离子阱和超导量子计算等量子模拟体系,因为在这些体系中,系统参数的变化可以被精准控制。Kibble-Zurek机制的重要意义在于其揭示出,临界现象所表现出的普适标度率,不仅可以体现在平衡态的观测量,而且可以体现在参数连续变化的非平衡动力学过程中。

然而,对Kibble-Zurek的研究有一个长期被忽视的重要问题:在实际系统中,参数变化很难像理论要求的那样精准地穿过临界点,更常见的情况是从临界点附近穿过。比如,实际系统往往尺寸是有限大的,而理论上,临界点只存在于无限大的热力学极限情况。又比如,现实情况下往往存在微弱的破外系统对称性的扰动,而这些扰动也会使系统偏离临界点。当系统因为这些原因偏离临界点时,会不会不可避免地对Kibble-Zurek机制所预言的标度率造成误差呢?

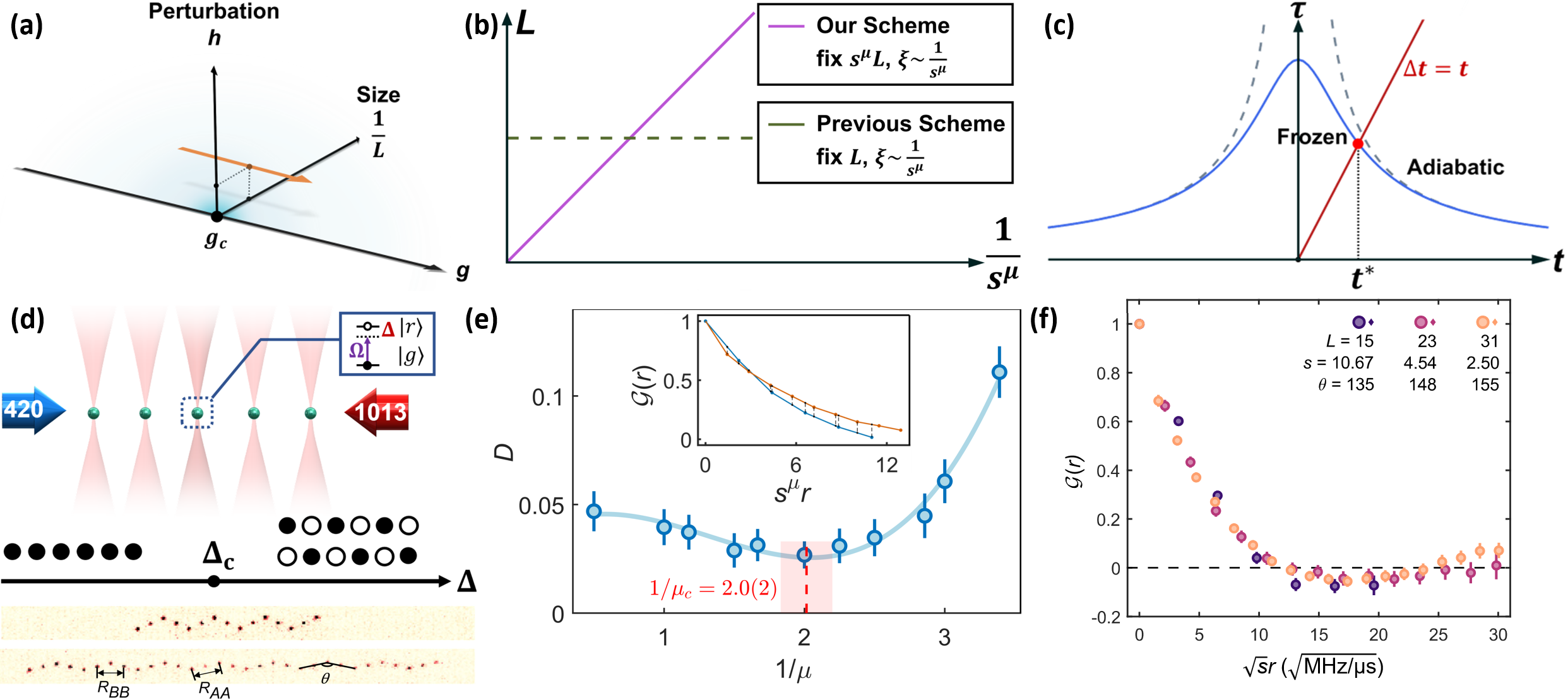

最近,物理系和高研院合作提出并实验验证,只要系统的尺寸或破坏对称性的扰动也随着变化速率协同变化,即便系统偏离了临界点,也不会影响Kibble-Zurek标度率。换言之,这就把原本Kibble-Zurek机制所要求的精确地穿过临界点,放宽到临界点附近的区域。之前的实验都是固定系统的尺寸不变,这种情况下Kibble-Zurek标度率是存在误差的,因此需要人为选取合适的速率区间,才能得到尽可能准确地观测到Kibble-Zurek标度率。这一工作提出的新方案就不再需要人为地选取速率区间,并由此提出了新的测定临界指数的方法,这对未来量子模拟中测量未知的临界行为具有重要意义。

该实验在一维里德堡原子阵列中验证了这一新的标度率。采用这个物理系统,一方面是因为该体系的系统尺寸由可重排的原子数目决定,是精确可控的;另一方面是利用了其可编程几何结构的特点。实验中通过巧妙的设计,将光镊中的原子重排成“锯齿”型的结构,这一结构模拟了破坏系统对称性的扰动,且实验中“锯齿”的角度可以精确地控制。利用这两个特点,可以实现系统尺寸和扰动强度随变化速率的精准协变。此外,为了对比不同情况下系统的关联函数是否精确符合Kibble-Zurek所预言的标度率,需要实验上能以很高的精度测准关联函数。为此,实验团队做出了大量的努力,优化阵列中里德堡激发的稳定性和均匀性。例如,将阵列中里德堡激发的拉比振荡相干时间优化到数微秒以上。这不仅是高质量完成这一量子模拟实验的前提条件,也为下一步在该实验平台中实现量子计算所需的高保真度门操作打下了坚实的基础。

(a) 近临界区域示意图;(b)之前实验固定系统尺寸方案和该实验新方案的对比;(c)有限尺寸效应对Kibble-Zurek效应的影响;(d)里德堡实验平台与“锯齿”状一维链;(e)测量临界指数的新方法;(f)参数变化速度s与系统尺寸L和扰动h协同变换时的准确的Kibble-Zurek标度率

该研究成果以“Observation of Near-Critical Kibble-Zurek Scaling in Rydberg Atom Arrays”为题,于2025年8月27日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。清华大学物理系2020级博士生张韬、高等研究院博士后王韩腾、物理系2022级博士生张文军及2022级博士生王雨晴为该论文的共同第一作者,清华大学物理系陈文兰副教授、胡嘉仲副教授和高等研究院翟荟教授为该论文的共同通讯作者。该工作得到了清华大学2030创新行动计划、笃实计划、北京量子院、国家自然科学基金、国家重点研发计划和科学探索奖的支持。

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/2gwz-65w1