如何实现自旋信息的可靠写入和擦除,是磁性量子物理与器件的研究核心内容之一。譬如,基于超薄磁性/重金属薄膜材料体系,利用自旋轨道力矩效应,可以实现垂直磁矩的确定性翻转,进而开发高性能的磁随机存储器(MRAM)、人工智能自旋器件等等。然而,传统观点认为,随着磁性层厚度增加,自旋轨道力矩的翻转效率急剧衰减。因此,磁性层通常被限制在纳米级厚度。这一厚度瓶颈不仅限制了自旋量子器件的热稳定性,也阻碍了自旋器件的纳米化以及三维集成。同时,若能在百纳米级厚度的磁性层中,实现电流驱动垂直磁矩的自旋轨道力矩翻转,是否伴随着新的翻转机理?因此,如何确保磁性层在具备自旋轨道力矩翻转能力的同时,还能突破现有材料的纳米级厚度上限,不但是自旋电子学领域内亟待解决的关键问题,也将极大丰富自旋量子物理、材料与器件的研究内容。

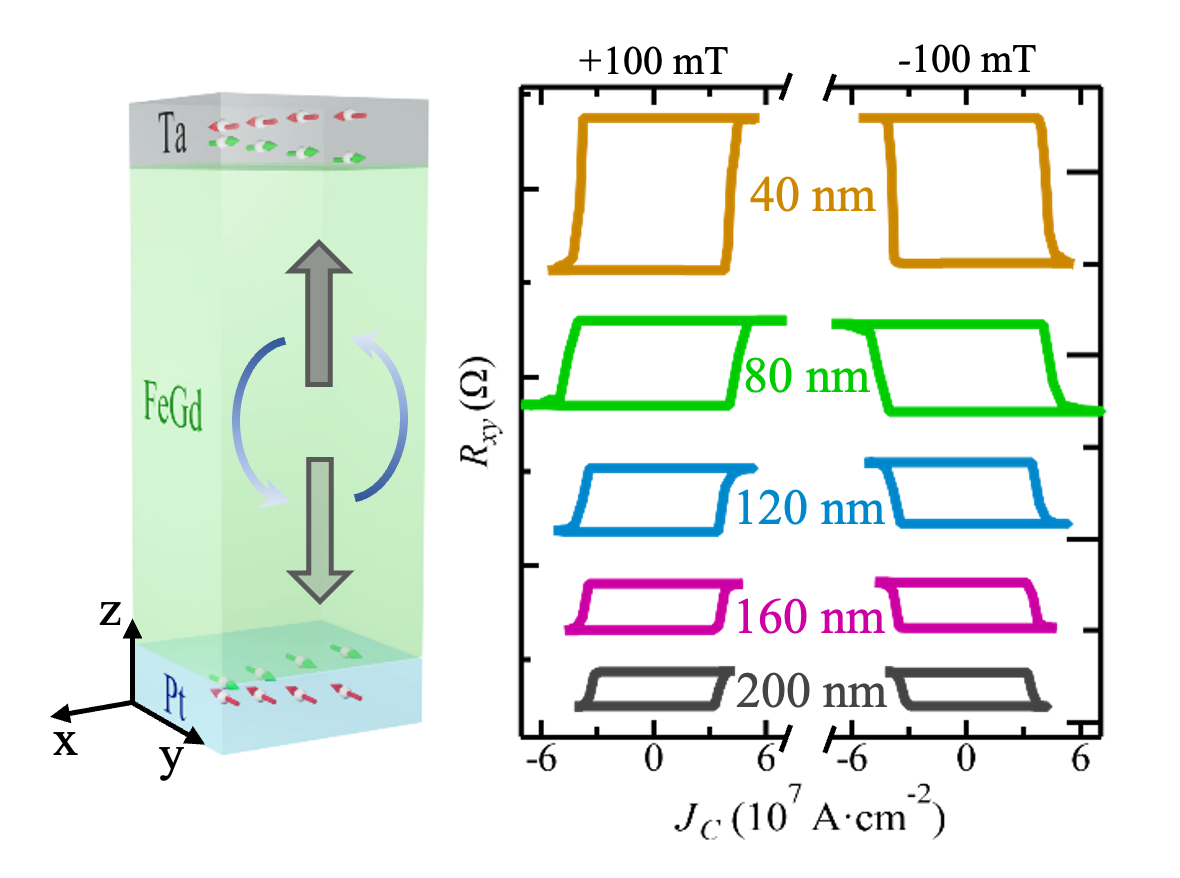

图1. 在Pt(底层)/FeGd/Ta(顶层) 膜堆结构中,自旋轨道力矩驱动的垂直磁矩翻转示意图,其中红色和绿色箭头分别表示Pt和Ta层中自旋流的极化方向,灰色箭头代表亚铁磁量子材料FeGd层中净磁矩的上、下取向。在室温、面内x方向磁场的辅助下,连续改变脉冲电流的大小,通过霍尔电阻的符号翻转,可以观察到厚度高达200纳米FeGd层中的自旋轨道力矩翻转行为。

针对上述关键科学问题,清华大学物理系江万军课题组联合上海科技大学、杭州驰托科技股份有限公司、韩国先进技术研究院等单位组成国际攻关团队,在自旋轨道力矩器件和机理研究方面取得了重要进展。研究团队首先采用超高真空磁控溅射系统制备了Pt(底层3 nm)/FeGd(20-200 nm)/Ta(顶层3 nm)膜,其中FeGd为具有垂直各向异性的亚铁磁量子材料,Pt和Ta为提供自旋流的重金属材料。在微米级霍尔器件中,结合面内辅助磁场和连续电流脉冲的作用,观测到反常霍尔电阻的符号翻转行为。该实验在厚度高达200 nm的亚铁磁量子材料中,首次实验演示了电流产生的自旋轨道力矩翻转行为(图1)。进一步通过生长Ta(底层3 nm)/FeGd/Pt(顶层3 nm)倒置膜堆结构,利用反向的自旋极化方向,观察到了反向的磁矩翻转极性,由此证实了自旋流在磁矩翻转中的决定性作用。团队同时也开展了大量验证实验,排除了电流所产生的奥斯特磁场、焦耳热、自旋转移力矩、以及亚铁磁量子材料自身的自旋轨道力矩的影响。

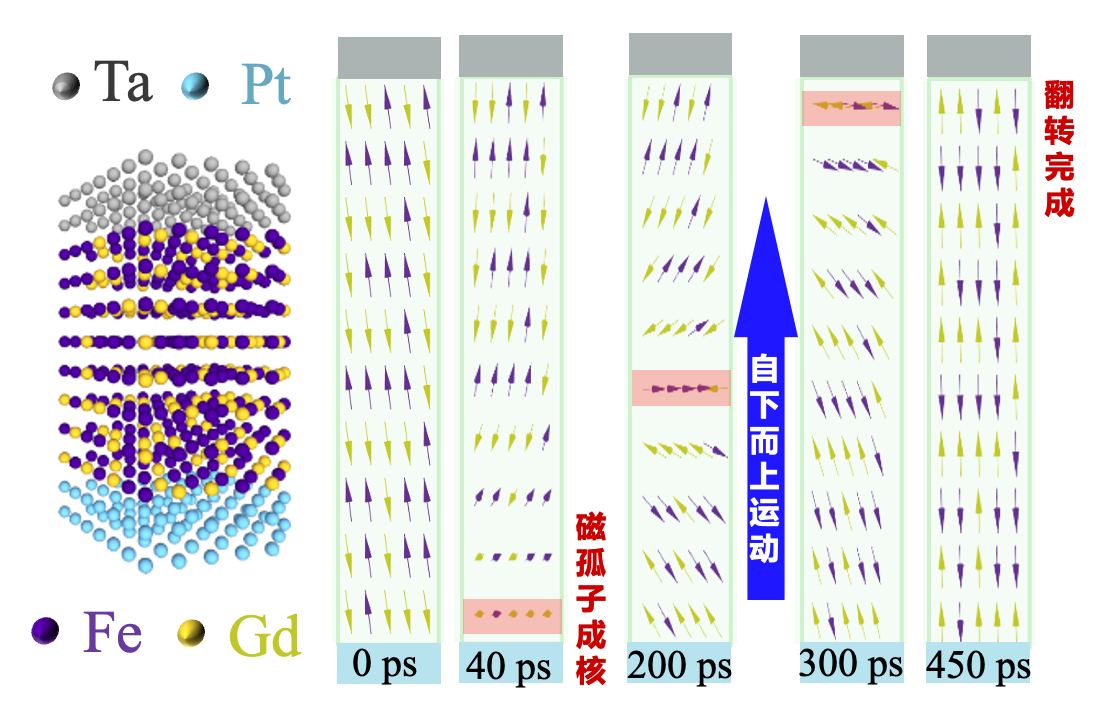

研究团队通过构建三维原子尺度自旋模型,揭示了“垂直磁孤子”在超厚磁性层翻转过程中的重要贡献。模拟数据表明,Pt层中的自旋流,首先在Pt/FeGd界面处诱发局域磁矩翻转,从而在厚度方向形成磁孤子。在自旋轨道力矩的连续作用下,磁孤子自下而上传播,在430 ps内贯穿超厚磁性层,从而实现垂直磁矩的确定性翻转(图2)。垂直磁孤子辅助下的超厚磁性层翻转这一物理机制,突破了磁畴壁扩张,磁矩一致进动的传统认知。同时,该项工作也刷新了自旋轨道力矩效应对“翻转厚度上限”的认知,将磁性层的翻转厚度提升到数百纳米。亚铁磁量子材料中的自旋轨道力矩超厚翻转行为,为构建高稳定性、小型化的自旋器件提供了理论与实验依据,有望推动高密度、高可靠性、高速度的自旋存储、逻辑与人工智能器件的发展,为后摩尔时代信息技术创造新的研究和应用契机。

图2. 基于三维原子尺度自旋模型构建的Pt/FeG/Ta 超厚翻转模型,该模型包含了随机分布的Fe-Fe、Gd-Gd以及Fe-Gd交换相互作用,以及由底层Pt所产生的自旋流。在自旋轨道力矩的连续作用下,垂直磁孤子在界面处首先形核(40 ps),并进一步沿着厚度方向朝上运动的行为(200 ps)。图像为不同时刻下超厚FeGd层中自旋磁矩取向(x-z平面),其中紫色与黄色箭头分别表示Fe和Gd原子自旋磁矩取向。

该研究成果以“Vertical Soliton-Assisted Current Switching in Extremely Thick FeGd Ferrimagnets”为题发表在《物理评论快讯》(Physical Review Letters)上。清华大学物理系博士后许腾(现中科院合肥物质科学研究院副研究员)和上海科技大学信息科学与技术学院博士生徐正德为共同第一作者。许腾、上海科技大学信息科学与技术学院祝智峰助理教授以及清华大学物理系江万军副教授为共同通讯作者。论文合作者还包括清华大学物理系博士生程阳、董一擎(已毕业)、白昊(已毕业),材料学院博士生徐坤(已毕业),物理系博士后王乐栋、冯红梅(已出站)以及舒新愉(已出站);清华大学物理系于浦教授、中科院物理所于国强研究员、同济大学丘学鹏教授、中科院合肥物质科学研究院郗传英研究员、浙江驰拓科技有限公司周恒安博士、刘恩隆博士以及何世坤博士、韩国先进科学技术院(KAIST)Se Kwon Kim教授以及清华大学材料学院朱静院士。该工作受到了国家自然科学基金基础科学中心项目、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金杰出青年科学基金项目、国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金创新群体项目、北京市自然科学基金和量子科技创新计划的资助。

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/z89w-1vp9#supplemental